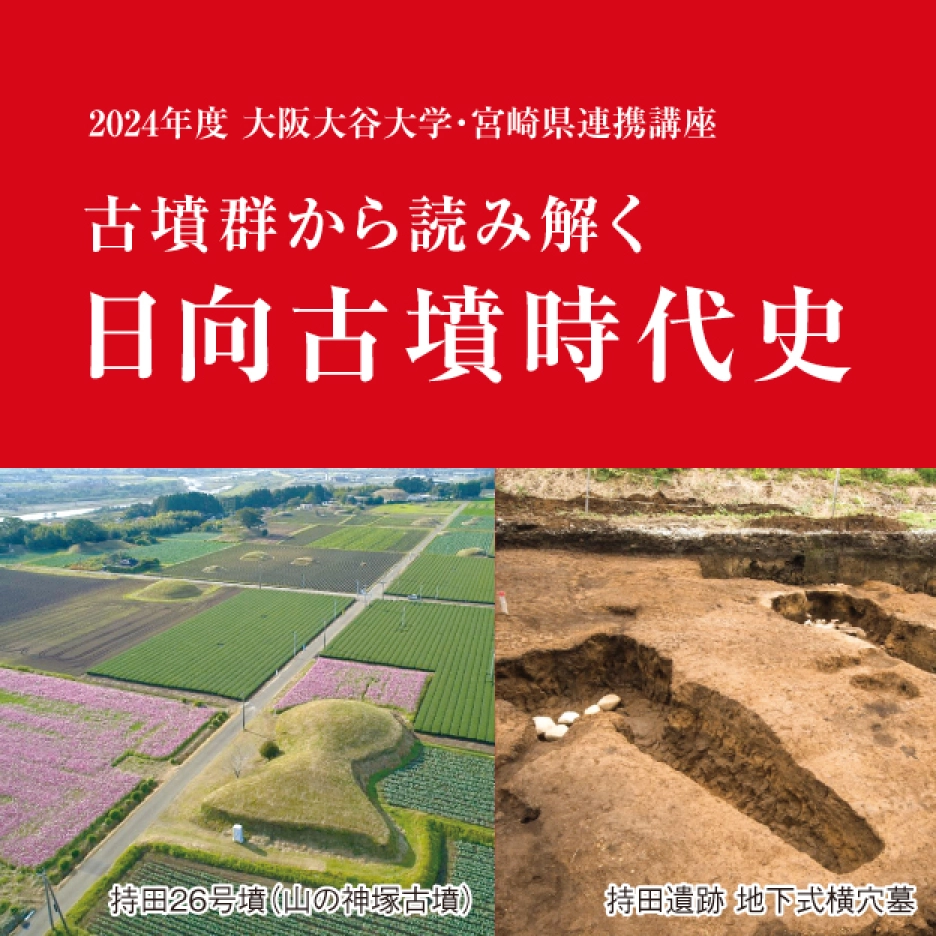

2024年度 大阪大谷大学・宮崎県連携講座

古墳群から読み解く日向古墳時代史

- 開催日

- 2024年10月12日(土)

- 時間

- 13:30~16:30(開場13:00)

- 場所

- あべのハルカス25階会議室

- 定員

- 200名(定員を超えた場合、申込締切後抽選)

申込受付:7/23(火)~9/9(月)

プログラム

第1部 講演

- 演題

- 「持田古墳群の過去・現在・未来」

- 講師

- 亀元 由佳(高鍋町教育委員会 社会教育課 埋蔵文化財係 係長)

第2部 講演

- 演題

- 「日向地域における〈古墳群構成〉および〈古墳配置〉を読み解く」

- 講師

- 犬木 努(大阪大谷大学文学部長・教授)

第3部 対談

- 講師対談

- 亀元由佳×犬木 努

- コーディネーター

- 犬木 努

プログラム

古墳時代において、一基の古墳が単独で立地することは少なく、複数(多数)の古墳が「群在」するのが普遍的なあり方です。考古学では、「群在」する複数の古墳を「古墳群」と呼称しています。本講座では、宮崎県各地に所在する「古墳群」のなかから、高鍋町に所在する「持田古墳群」を取り上げます。持田古墳群は、「景初四年銘」盤龍鏡(辰馬考古資料館所蔵)など多数の銅鏡が出土したことでも知られ、1961(昭和36)年に国史跡に指定されています。本講座では、持田古墳群に関する最新の調査・研究を紹介するとともに、〈古墳群構成〉および〈古墳配置〉という視点から、持田古墳群の特質・実像に迫ります。

【学長挨拶】

浅尾広良 大阪大谷大学学長からのメッセージ

2015年度に宮崎県と本学との連携講座が開始されてから、今年で10年目を迎えます。本年度は「古墳群から読み解く日向古墳時代史」と題して、持田古墳群(宮崎県高鍋町)の調査成果を紹介するとともに、〈古墳群構成〉および〈古墳配置〉という視点から、宮崎県内の「古墳群」に関する最新の研究動向を紹介します。「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録につづき、日本列島各地の大型古墳群についても世界遺産登録を目指す動きが広がっています。本学において、古墳時代をテーマとする学術性の高い公開講座を開催できることを心より嬉しく思います。

河野俊嗣 宮崎県知事からのメッセージ

宮崎の古墳文化を発信するために平成27年度にスタートした本講座も、今年で10年目を迎えます。本県は、古事記や日本書紀に描かれた「日向神話」の舞台であり、畿内王権との強いつながりを示す大規模な古墳群も存在しています。今年度の講座で取り上げる持田古墳群は、開発の手が入っておらず、台地上に茶畑やキャベツ畑の広がる美しい農村景観の中に大小85基もの前方後円墳や円墳が現存しており、良好な保存状態を保っています。本講座を通して持田古墳群ひいては宮崎の古墳文化の魅力を感じていただき、是非、歴史ロマンあふれる「神話のふるさと みやざき」へお越しください。